平成31年、とある日に書いております。

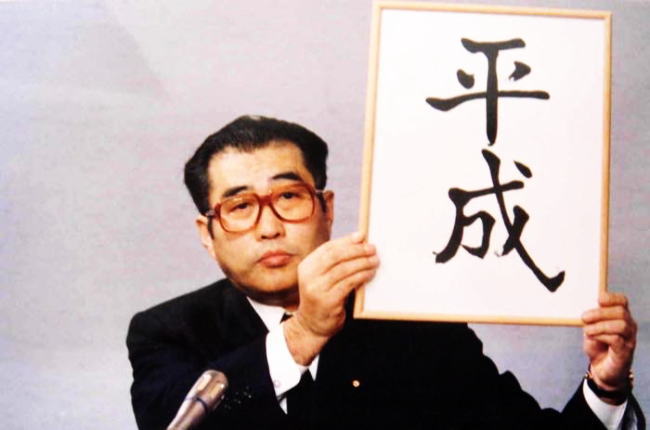

今年で「平成」が終わり、4月1日に新元号が発表されます。それにちなんで、ちょっとした豆知識を。

日本の元号は、「大化の改新(645年)」から始まった「大化」が最初の元号で、それから「平成」まで247個の元号が生まれました。

元号は、基本的には漢字二文字。(時には四文字の元号もあったようです。) これまで72文字の漢字が使われました。

元号247個に対して、使われた漢字が72文字ということは、同じ漢字が何度も使われているということになります。

では、元号で最も多く使われた漢字は何の文字だと思いますか?

元号で最も多く使われた漢字は、「永」という文字で、これまで29回使われています。

新しい方からは、嘉永(かえい)、安永(あんえい)、宝永(ほうえい)、寛永(かんえい)があります。(4つの元号は江戸時代のもの。)

古い方からは、永延(えいえん)、永祚(えいそ)、永承(えいしょう・えいじょう)、永保(えいほう)、永長(えいちょう)、天永(てんえい)、永久(えいきゅう)、元永(げんえい)、永治(えいじ)、永暦(えいりゃく)、永万(えいまん)、寿永(じゅえい)等があります。(ここで挙げた12個の元号は平安時代のもの。)

ちなみに、他に多く使われている漢字は、「元」(27回)、「天」(27回)、「治」(21回)、「応」(20回)などです。

Copyright (C) Islet search. All Rights Reserved.